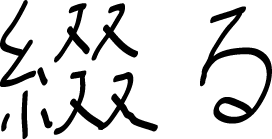

ギガっていうの受け入れちゃったね*1。

こうなります。検証のために追加クーポン(200円)を買いました、これって経費で落とせますか?

こうなります。検証のために追加クーポン(200円)を買いました、これって経費で落とせますか?数年前 IIJmio に乗り換え、以来便利に使っているのだけれど、最近は気がつくと月のデータ通信量を使い切って破滅、と言ったことが増えてきた*2。

それほど困っているわけではないが、一体いつ使い切ったのか調べようとすると、公式のアプリでは5日ほどしか遡れず、また1日単位でしか確認ができないのでよくわからない。

調べてみると API があるとのことなので、mackerel にサービスメトリックとして投稿することで可視化してみた。

IIJmioクーポンスイッチAPI | クーポンについて | IIJmio

これをみながら実装する。

認証周りをエイヤし、`/mobile/d/v2/coupon/` API を叩くとのようなレスポンスを得られる*3。

{

"returnCode": "OK",

"couponInfo": [

{

"hddServiceCode": "XXXXXX",

"coupon": [

{

"volume": 0,

"expire": "202209",

"type": "bundle"

},

{

"volume": 4000,

"expire": "202210",

"type": "bundle"

},

{

"volume": 0,

"expire": "202209",

"type": "topup"

},

{

"volume": 0,

"expire": "202210",

"type": "topup"

},

{

"volume": 0,

"expire": "202211",

"type": "topup"

},

{

"volume": 0,

"expire": "202212",

"type": "topup"

}

],

"hdoInfo": [

{

"couponUse": true,

"coupon": [

{

"volume": 0,

"expire": null,

"type": "sim"

}

],

"hdoServiceCode": "XXXX",

"sms": true,

"number": "090XXXXXXXX",

"regulation": false,

"iccid": "XXXXXXXXXXXXXXXX",

"voice": true

}

],

"plan": null

}

]

}

あとは好きな方法で mackerel に投稿できるフォーマットへ変換する。以下のようなコードを書いた。

const input = require("fs").readFileSync(process.stdin.fd, "utf8");

const couponResponse = JSON.parse(input)

const targetServiceCode = 'XXXXXXXX'

const coupon = couponResponse.couponInfo.find(e => e.hddServiceCode === targetServiceCode).coupon

const body = coupon.map(c => {return {'name': `iijmio.${targetServiceCode}.${c.type}-${c.expire}`, "time": Math.floor(Number(new Date())/1000), 'value': c.volume}})

console.log(JSON.stringify(body))

最終的に、 `curl IIJmio APIリクエスト` | node format.js | `curl mackerel サービスメトリック投稿` と言った風にパイプをつなげた shell script を cron で実行すれば終わり。

ここまでできれば、最初の画像のようなグラフが自動で生成されます。

さらに mackerel の機能を使うことで、例えば過剰に使っている時にアラートを出すなども簡単に実現できますね。

それでは皆様、よき監視ライフを!